Menú de navegación

Madrid en tiempos de Galdós

EXPRESO - 28.05.2020

Benito Pérez Galdós llegó a Madrid 1862 para estudiar derecho en la Universidad Central, había nacido veinte años antes en Las Palmas de Gran Canaria.

Benito Pérez Galdós llegó a Madrid 1862 para estudiar derecho en la Universidad Central, había nacido veinte años antes en Las Palmas de Gran Canaria.

En lugar de asistir a las clases de la facultad, que entonces estaba ubicada en el edificio del Noviciado –actual Paraninfo y Biblioteca Marqués de Valdecilla de la Complutense–, prefería acudir por los cafés de la Puerta del Sol, donde había estado La Fontana de Oro, lugar de encuentro de los políticos liberales al que el escritor dedicaría su primera novela.

Frecuentó también los más importantes escenarios de Madrid; del Teatro Real, puesto que era un gran aficionado a la ópera, al Teatro Español y al Teatro de la Comedia, donde estrenó algunas de sus obras.

Otro lugar donde también era fácil encontrarlo fue el Ateneo Científico y Literario, que entonces se encontraba en la calle Montera, y donde conocería al otro gran narrador del siglo XIX, Leopoldo Alas, Clarín.

Fue diputado en Las Cortes tras las elecciones de 1886 y las de 1910, y desde 1897 miembro de la Real Academia Española.

En 1881 mantuvo una relación amorosa con la escritora Emilia Pardo Bazán. Según sabemos por su correspondencia se daban cita en la puerta de la Iglesia de Nuestra Señora de Maravillas, en el barrio que hoy conocemos como Malasaña. Muy cerca de allí, en Hortaleza 104, fundó en 1897 la Editorial Obras de Pérez Galdós, tras un complicado pleito con su editor habitual. En la misma calle, número 5, sus herederos abrirían una librería de viejo en 1942.

El mismo Madrid que conoció Galdós es el que aparece con frecuencia en sus obras, que probablemente son el mejor retrato que se ha hecho nunca de la ciudad y de sus habitantes.

Tan apegada era la buena señora al terruño de su arrabal nativo que para ella no vivía en Madrid quien no oyera por las mañanas el ruido cóncavo de las cubas de los aguadores en la fuente de Pontejos; quien no sintiera por mañana y tarde la batahola que arman los coches correos; quien no recibiera a todas horas el hábito tenderil de la calle de Postas, y no escuchara por Navidad los zambombazos y panderetazos de la plazuela de Santa Cruz.

Esto dice en Fortunata y Jacinta (1887) refiriéndose a Barbarita, que como otros personajes de la novela -la propia amante de Juan Santa Cruz- también vive en los alrededores de la Plaza Mayor. Esta identificación de los personajes con Madrid se repite en varios pasajes de la obra de Galdós.

Estas palabras que pone en boca de Pipaón de la Barca en Tormento (1884) lo expresan con claridad:

‘Porque a mí, querida Cándida, que no me saquen de estos barrios. Todo lo que no sea este trocito no me parece Madrid. Nací en la plazuela de Navalón, y hemos vivido muchos años en la calle de Silva. Cuando paso dos días sin ver la plaza de Oriente, Santo Domingo el Real, la Encarnación y el Senado, me parece que no he vivido. Creo que no me aprovecha la misa cuando no la oigo en Santa Catalina de los Donados, en la capilla Real o en la Buena Dicha. Es verdad que esta parte de la Costanilla de los Ángeles es algo estrecha, pero a mí me gusta así. Parece que estamos más acompañados viendo al vecino de enfrente tan cerca, que se le puede dar la mano. Yo quiero vecindad por todos lados. Me gusta sentir de noche al inquilino que sube; me agrada sentir aliento de personas arriba y abajo. La soledad me causa espanto, y cuando oigo hablar de las familias que se han ido a vivir a ese barrio, a esa Sacramental que está haciendo Salamanca más allá de la Plaza de Toros, me dan escalofríos’.

En La de Bringas (1884) cuenta la historia de una adicta a las compras que vive en los cuartos altos del Palacio Real, donde en aquellos tiempos se alojaban muchos miembros de la corte.

En este caso el Madrid de los Austrias emerge desde las ventanas del edificio construido por Juvarra y Sachetti. Antes de partir para aquella segunda etapa de nuestro viaje, miramos por el ventanón el hermoso panorama de la Plaza de Oriente y la parte de Madrid que desde allí se descubre, con más de cincuenta cúpulas, espadañas y campanarios.

El caballo de Felipe IV nos parecía un juguete, el Teatro Real una barraca, y el plano superior del cornisamento de Palacio un ancho puente sobre el precipicio, por donde podría correr con holgura quien no padeciera vértigos. Más abajo de donde estábamos tenían sus nidos las palomas, a quienes velamos precipitarse en el hondo abismo de la Plaza, en parejas o en grupos, y subir luego en velocísima curva a posarse en los capiteles y en las molduras.

Esta es una de las pocas estampas del Madrid monumentales que hay en las páginas de Galdós, porque donde el escritor encontraba la verdadera esencia de la ciudad era en los tabernas y restaurantes, como Botín y Lhardy, mencionados en sus novelas, en los tranvías y las corralas, en los bajos fondos y en los nuevos ensanches a los que se estaba mudando la burguesía.

En 1919, un año antes de morir, se inauguró en el parque de El Retiro un monumento en su honor, levantado por suscripción público. Era obra del escultor Vitorio Macho. Galdós, inválido y ciego, asistió al acto. Aunque no acudieron prácticamente representantes institucionales, su popularidad era enorme.

Cuando meses más tarde le enterraron en el Cementerio de la Almudena, el coche fúnebre fue acompañado por un amplísimo cortejo formado por personas sencillas y anónimas, de las cuales muchas no sabían leer, aunque intuían que el escritor les había inmortalizado para siempre.

Expreso. Redacción

Noticias relacionadas

-

Abre SOUMA Hotel Lima, primer Vignette Collection de Sudamérica

-

Wyndham Hotels & Resorts con fuerte crecimiento en Iberoamérica y Caribe

-

México recibió en enero, por vía aérea, más de 1,9M de turistas

-

La llegada de turistas a Brasil supera todas las previsiones

-

Azul recibe su primer Embraer Y2 del año

-

Latam vuelve a operar entre Río de Janeiro y Buenos Aires

-

Ya hay sedes en Colombia para dos eventos turísticos

-

Vueling, la ‘low-cost’ más puntual del mundo en febrero

-

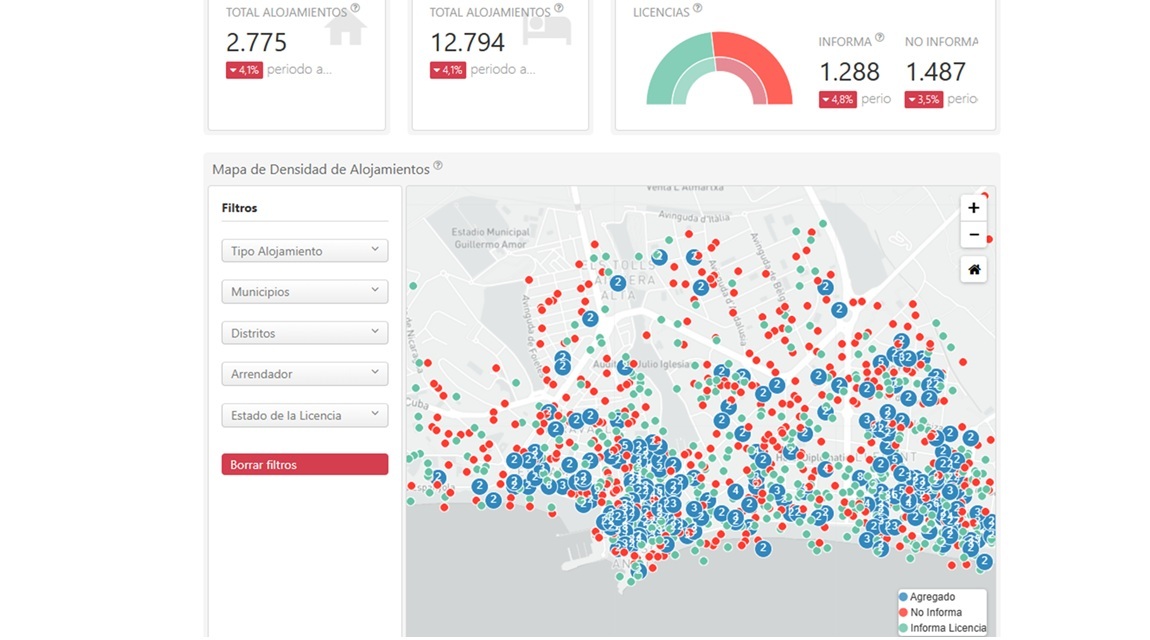

Mabrian lanza una herramienta para controlar la oferta de viviendas turísticas en destinos

-

Noruega desembarca en el Salón Gourmets de Madrid

-

La bajo coste más grande de India vuela a Europa

-

Publicada la lista de mejores experiencias de los clientes en aeropuertos

-

Huellas de Teresa rendirá un homenaje a Concha Velasco

-

RIU refuerza su compromiso con la conservación marina en Maldivas

-

PATA y Meaningful Tourism Centre promoverán los viajes y el turismo responsables